Intolerância

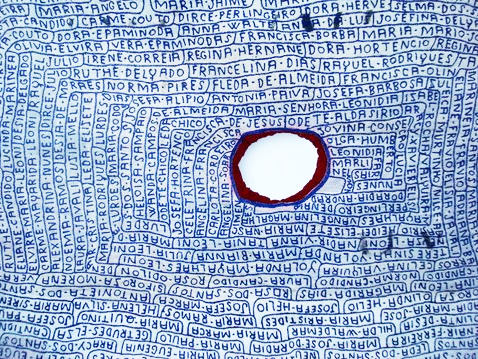

scene from ‘Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages’ :: D. W. Griffith :: 1916

‘Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages’ (‘Intolerância’, em português) foi lançado em 1916 por D. W. Griffith. Com custo de produção sem precedentes à época, o filme, ainda mudo, tem cerca de quatro horas de duração e, por meio da dramatização de um poema de Walt Whitman, interliga quatro episódios da história da humanidade profundamente marcados pela intolerância: a guerra da Babilônia, na Mesopotâmia (cerca de seis séculos a.C.); a crucificação de Cristo em 33, na Judéia; a noite de São Bartolomeu, na França do século XVI; e o amor de dois jovens durante uma greve de trabalhadores, nos Estados Unidos da era moderna.

A intransigência com relação a opiniões, atitudes, crenças ou modos de ser que difiram dos nossos próprios, e a decorrente repressão, por meio da coação ou da força, das idéias que desaprovamos, têm sido a origem de enorme sofrimento e incontáveis barbáries ao longo da história. A incapacidade de aceitar e de conviver com a diferença talvez seja um dos maiores males que podemos causar a nós mesmos.

Alguns anos atrás, o julgamento sobre a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos foi tema de grande repercussão junto à opinião pública brasileira. Em meio a artigos, reportagens e manifestações, uma matéria feita por um jornal de grande circulação teve, sobre mim, grande impacto. Na matéria, duas mulheres eram entrevistadas: a primeira contava do sofrimento vivido por ter sido obrigada a gestar por nove meses um feto que sabia anencéfalo – mesmo tendo recorrido a várias instâncias judiciais, não obteve autorização para um aborto a tempo de fazê-lo de maneira segura. Dizia ter passado todo tempo de gravidez preparando-se para o enterro de um filho que nem chegou a conhecer, e que a experiência fora traumática a ponto de fazê-la desistir de uma nova gravidez.

A segunda entrevistada era uma mulher que também havia tido uma gravidez de anencéfalo, mas que, diferentemente da primeira, tinha optado por levar a gravidez até o final, convicta de que aquela era a conduta correta. Mãe já de um menino de três anos, tinha enterrado há pouco seu natimorto, e esperava apenas recuperar-se fisicamente para tentar uma nova gravidez.

O que chamava minha atenção nas entrevistas não era apenas a diferença de postura que duas pessoas (de condições sócio-econômicas e culturais muito próximas) tinham frente a uma mesma situação, mas o fato de que, enquanto a primeira defendia o direito à escolha, a segunda condenava veementemente quem viesse a fazer uma escolha diferente da dela. Ela defendia que não houvesse a possibilidade da escolha – afinal, sendo sua conduta ‘obviamente’ a correta, por que permitir que alguém tivesse outra, ‘errada’?

Na origem da negação da legitimidade de diferentes opiniões, atitudes, crenças ou modos de ser estão a vaidade e a arrogância. Julgar que o outro seja menos competente para fazer escolhas e traçar caminhos, acreditar que a nossa verdade deva ser também a verdade do outro mostra o quanto ainda devemos evoluir como seres e como cidadãos. Milhares de anos depois, após tanto conhecimento, tantas descobertas e tecnologias, ainda permitimos que a intolerância escravize a liberdade de escolha a que todos temos direito.

Para saber mais: http://www.youtube.com/watch?v=GF7ho_-1aWo