Implícito em cada um

” – Todas as vezes que descrevo uma cidade digo algo a respeito de Veneza.

– Quando pergunto das outras cidades, quero que você me fale a respeito delas. E de Veneza quando pergunto a respeito de Veneza.

– Para distinguir as qualidades das outras cidades, devo partir de uma primeira que parece implícita. No meu caso, trata-se de Veneza.”

O diálogo está em um dos mais conhecidos livros de Ítalo Calvino, ‘As cidades invisíveis’. Nessa breve ficção, Marco Polo descreve para Kublai Khan, a quem serviu durante anos, algumas das inúmeras cidades do império mongol que conheceu. Composta por textos concisos mas ao mesmo tempo ricos em detalhes e carregados de simbologia, a obra não é a única em que autor demonstra seu fascínio pelo tema das cidades.

Calvino acreditava que, por meio do entendimento da lógica e do funcionamento da vida urbana, compreenderia as condições de grande parte da humanidade na era contemporânea, e ao longo de sua carreira se debruçou sobre tais estudos, tendo produzido tanto ensaios (como a obra póstuma ‘Seis propostas para o próximo milênio’) como ficção (‘As cidade invisíveis’, ‘Se um viajante numa noite de inverno’ e ‘Marcovaldo ou as estações da cidade’, entre outros). “Se meu livro ‘As cidades invisíveis’ continua sendo para mim aquele em que penso haver dito mais coisas, será talvez porque tenha conseguido concentrar em um único símbolo todas as minhas reflexões, experiências e conjeturas“, diria ele.

‘As cidades invisíveis’ entrelaça narrativas do viajante veneziano com pequenos diálogos entre ele e seu imperador, em uma construção literária que traz muitas surpresas – às vezes até, surpresas dentro de surpresas – e que, assim como as cidades descritas, deve ser percebida em suas várias camadas. Como o pequeno fragmento reproduzido no início deste texto, por exemplo: se à primeira leitura parece um diálogo coloquial e objetivo, a análise mais atenta convida a refletir sobre a fala de Marco Polo, que, nas entrelinhas, toca em um sentimento universal: o vínculo afetivo, profundo e indelével que cada ser humano tem com uma determinada cidade.

Muitas vezes, a cidade amada é aquela onde nascemos, carregada de lembranças e histórias; outras, é a cidade em que moramos, próxima, íntima, entranhada no cotidiano. Mas há casos também em que a paixão é por uma cidade desconhecida – não é preciso sequer percorrer suas ruas para saber que é àquela cidade que pertencemos.

***

Em todo o mundo, inúmeros artistas fizeram da paixão por uma cidade inspiração para sua obra. Nova Iorque foi por anos um dos principais personagens dos filmes de Woody Allen e das canções de Lou Reed. Paris foi a estrela de Manet e Truffaut, e Veneza, o grande amor de Visconti. Fellini dedicou a Rimini seu ‘Amarcord’. Cadaqués seduziu Picasso, Dalí, Max Ernst e Man Ray, e Monet e Giverny quase se confudem. As ruas de Londres habitam Vivienne Westwood, Dickens e os Beatles, e as da Sicília vivem em Dolce&Gabbana.

O americano Hemingway declarou seu amor em ‘Paris é uma festa’, e Borges fez da sua Buenos Aires cenário e personagem, em prosa e poesia. As Noites Brancas de São Petesburgo estão no livro homônimo de Dostoiévski; Praga mora em Kafka, Lisboa em Madredeus, Madri em Almodóvar. Há ainda Alighieri e Florença, Ozu e Tóquio, Pedro Juan Gutiérrez e Havana, Elena Poniatwoska e a Cidade do México. E outros tantos casos de amor.

***

Aqui por perto, Salvador conquistou o argentino Carybé e Jorge Amado, nascido na capital baiana, caiu de amores mesmo por Ilhéus. Pelas linhas dos escritos de Cora Coralina, percorremos as ruas de Goiás, e pelas de Milton Hatoum, as de Manaus. As pequenas e típicas cidades do interior mineiro estão em toda obra de Guignard, e foi o amor pelo Rio de Janeiro que mudou o nome do cronista João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto para… João do Rio.

O Rio, aliás, talvez rivalize com Paris como cidade-fetiche: de Di Cavalcanti a Helio Oiticica, de Chiquinha Gonzaga a Chico Buarque, de Machado a Garcia-Roza, uma infinidade de artistas teve ou tem a cidade como inspiração para suas obras. Tom Jobim é sinônimo de Rio de Janeiro, que teve ainda Heitor, Melodia, Ferrez, Drummond, Fonseca…

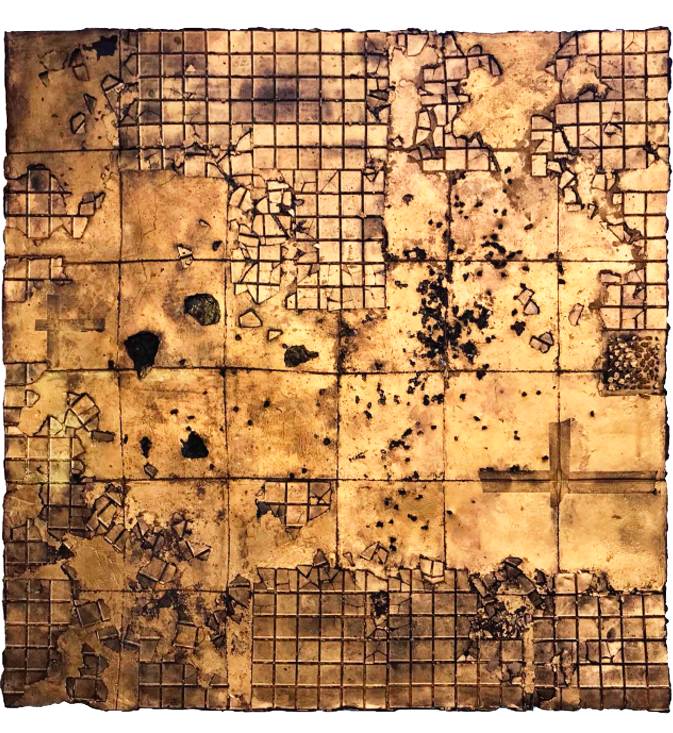

São Paulo? Complexa, caótica e misteriosa, a capital paulista não atrai facilmente, mas sempre teve grandes amantes. É a musa de grande parte das canções de Itamar Assumpção, Adoniran, Crioulo e Mano Brown, e se mostra irresistível por meio das lentes apaixonadas de Cristiano Mascaro. ‘São Paulo’ e ‘Operários’, entre outras inspiradas na metrópole, são obras centrais em Tarsila, e nomes como Gregório Gruber e Newton Mesquita há anos dedicam-se aos volumes, planos e linhas da paisagem paulistana. Ugo Giorgetti, mesmo dizendo que odeia a cidade, fez dela tema de seus documentários e cenário de suas ficções – assim como Laís Bodansky e Gianfrancesco Guarnieri. Claude Lévi-Strauss detestou o Rio, e escreveu ‘Saudades de São Paulo’. E talvez ninguém tenha sintetizado de maneira tão fascinante as imperfeições, os movimentos e contrastes da cidade quanto o mineiro Luis Ruffato, em seu belíssimo livro ‘Eles eram muitos cavalos’.

***

Em meu texto ‘Dos lugares que nos habitam‘, falei especificamente sobre o papel da literatura na ampliação de nossa capacidade de perceber, sentir e imaginar o mundo que habitamos. No entanto, todas as formas de arte contribuem para que se crie, dentro de nós, uma espécie de acervo particular de imagens, sensações, palavras, aromas e sabores relacionados a lugares. Quanto mais diversa for nossa formação cultural, mais sensível e multifacetada será nossa percepção acerca dos espaços que visitamos (física ou imaginariamente).

Talvez venha daí a ‘inexplicável’ paixão por cidades desconhecidas. Estudamos História e Geografia na escola, ouvimos de amigos relatos de viagens, procuramos informações em guias e reportagens, buscamos descobrir os caminhos de nossos antepassados… mas são os artistas que, transformando em arte suas próprias paixões, nos revelam o intangível – e nos ajudam a descobrir qual é, no mundo, nosso lugar mais implícito.